Otra historia de los hermanos Coen que llega silenciosa y se desliza por debajo de la puerta, inadvertida, para luego atacarnos con su peligroso humor ácido.

Otra historia de los hermanos Coen que llega silenciosa y se desliza por debajo de la puerta, inadvertida, para luego atacarnos con su peligroso humor ácido.

Suena Jefferson Airplane, retrocedemos cuarenta años, y la historia nos sitúa en la vida de Larry Gopnik, un judío políticamente correcto. Larry se encuentra atascado en la vida porque empieza a tener todo tipo de problemas cuyo origen desconoce. Es un profesor de matemáticas, y no se entiende ni a sí mismo. El caos llega a su vida, y Larry cae en un abismo autodestructivo, dándose cuenta que ni sus matemáticas pueden darle sentido a todo lo que está pasando. Al hundirse en este indescifrable lodo (ese que consiste en sufrir problemas que no sabemos ni cómo han venido), Larry intenta encontrar respuestas en la élite de los rabinos sabios, y nos contagia la misma obsesión inconclusa, ¿qué es lo que está pasando?

Para los que no conozcan el cine de los Coen, “Un Tipo Serio” provocará escozor y sodomía audiovisual. Jamás entenderán qué han visto y tendrán pesadillas porque pensarán en las mentes retorcidas que han hecho posible algo así. Para los que se sienten adictos a las golosinas que acostumbran a darnos, descubrirán que en esta cinta se han dejado grapado algo totalmente personal y espiritual.

No quiero crear un mito snobista, pero ésta es la historia que llevaban persiguiendo durante muchos años. Tras “No es país para viejos”, que ganó cuatro Óscar, dos Globos de Oro y una lista de premios ilegible, y de “Quemar después de leer”, que vendió a un Brad Pitt gamberrete y un George Clooney esperpéntico, se nota que la taquilla y la crítica, como rara vez ocurre, se portó bien con ellos. Han ganado terreno y facilidades, y ese es justamente el precio para hacer lo que les ha dado la gana, que es una película a su medida, íntegramente libre, única.

En “Un Tipo Serio” todo forma parte de un complejo y retorcido mundo donde cada plano nos proyecta la cotidianidad de una forma encrespada. Las miradas de los personajes lo dicen todo, el diálogo únicamente entorpece más el desarrollo: es el desconocimiento de la vida misma. Los personajes, bizarros, son una estridente caricatura, son personas incomprensiblemente ineficaces, frías, muñecos raros que sólo empeoran la situación del protagonista y la desgastan. Todo lo que rodea a Larry se pone en su contra, nada es entendible.

Los problemas, que cada vez empeoran, crean una enorme bola de fuego muy típica en las películas de los Coen, una extraña bola letal que contagia tensión y atracción al pensar cuándo, dónde y contra qué va a estallar. Nos tropezamos con situaciones tan serenas y dramáticas, que no sabemos si llorar desconsoladamente o partirnos el culo de risa. Ese mismo principio de incertidumbre y de sentirnos perdidos por no saber cómo interpretar lo que está sucediendo es el mismo principio que afecta a Larry, y es lo que te hace trabajar el coco y te crea cosas por dentro del estómago. Es el mágico agujero de “Un Tipo Serio”, el huracán de mierda que envuelve toda la trama, el mismo huracán que llega a hacerse corpóreo y se manifiesta con fuerza.

La ridiculización de la religión judía también tiene su lugar, personificada como un embrollo farragoso de nombres y tradiciones impronunciables hasta para ellos mismos. Los judíos más sabios que atienden al desesperado Larry, supuesta panacea intelectual y espiritual, son el vacío más entristecedor, la nada. El no avance y la frustración, personas que sólo hablan de banalidades y cobran facturas.

Por último, la visión de que el mundo entero es algo raro, se hace una realidad en una historia independiente que nos cuentan al principio del film, una historia que podía ser perfectamente un cortometraje aparte. En ella, nos hablan sobre un anciano acusado de ser un dybbuk, un espíritu maligno nacido de la cultura judía y que puede poseer criaturas.

En este pequeño cuento, vemos a los Coen desnudar el folclore y la superstición; en realidad nos quieren contar que todo lo que ocurre en la vida, como al desgraciado y atormentado protagonista, no depende de un Dios omnipotente, sino de la trivialidad.

Y aún así, nos encaprichamos en buscar el misticismo dónde no lo hay, de la misma forma que Larry se refugia en la religión, el único sitio donde parece resguardado, intentando conocer la palabra de Yahveh, porque es demasiado cobarde como para enfrentarse a la vida él solo.

Por Romu A.

Hace ya unos años, el fallido documental Super Size Me dio pie a un número considerable de películas que criticaban la obsesión por la comida basura y los hábitos alimenticios de occidente. Algunas mediante el análisis más serio, otros con un toque de comedia. Ninguna de ellas, sin embargo, alcanza ni de lejos el lúcido descaro de esta pequeña joya de animación gástrica que nos ha regalado (sorprendentemente y sin ser Pixar) la otra gran McDonald's: Hollywood. Basándose en el cuento fantástico de Judi Barrett, Lluvía de Albóndigas (cuyo título original por desgracia se perdió en la traducción: Cloudy with a Chance of Meatballs) nos ofrece una trama típica de superación personal y niños frikis marginados en plena crisis existencial, abrigados por la decadencia en auge de los valores de una sociedad que se pirra por la rapidez y el mínimo esfuerzo. Flint, un joven científico obsesionado con inventar algo que funcione y le haga famoso, ve la oportunidad de éxito cuándo su diminuto pueblo se sume en la miseria tras el cierre de su única fuente de ingresos: la manufactura de sardinas enlatadas. Tras años de monótono menú a base de excedentes de sardinas, Flint creará una súper máquina capaz de transformar, de forma instantánea, el agua en cualquier clase de comida, así como transformar la estabilidad atmosférica de la Tierra en la mayor catástrofe que el ser humano haya concebido jamás.

Hace ya unos años, el fallido documental Super Size Me dio pie a un número considerable de películas que criticaban la obsesión por la comida basura y los hábitos alimenticios de occidente. Algunas mediante el análisis más serio, otros con un toque de comedia. Ninguna de ellas, sin embargo, alcanza ni de lejos el lúcido descaro de esta pequeña joya de animación gástrica que nos ha regalado (sorprendentemente y sin ser Pixar) la otra gran McDonald's: Hollywood. Basándose en el cuento fantástico de Judi Barrett, Lluvía de Albóndigas (cuyo título original por desgracia se perdió en la traducción: Cloudy with a Chance of Meatballs) nos ofrece una trama típica de superación personal y niños frikis marginados en plena crisis existencial, abrigados por la decadencia en auge de los valores de una sociedad que se pirra por la rapidez y el mínimo esfuerzo. Flint, un joven científico obsesionado con inventar algo que funcione y le haga famoso, ve la oportunidad de éxito cuándo su diminuto pueblo se sume en la miseria tras el cierre de su única fuente de ingresos: la manufactura de sardinas enlatadas. Tras años de monótono menú a base de excedentes de sardinas, Flint creará una súper máquina capaz de transformar, de forma instantánea, el agua en cualquier clase de comida, así como transformar la estabilidad atmosférica de la Tierra en la mayor catástrofe que el ser humano haya concebido jamás.

Con semejante argumento en manos de talentosos profesionales, no es de extrañar que los prejuicios que uno pueda tener vayan disipándose por completo minuto tras minuto de metraje. Los directores y guionistas Phillip Lord y Chris Miller dan con la forma perfecta para estructurar el mejor y más contundente discurso crítico proyectado en un cine sobre la comida basura y otras muchas cosas íntimamente ligadas al consumo en exceso de productos rápidos. Claro que podría haber sido más contundente, pero Lluvia de albóndigas (por suerte) no es como las amarillentas películas de Michael Moore; es un espectáculo de masas, y la mejor manera de educarlas es dándole lo que quieren (o creen querer): acción y aventura.

Asistimos, por tanto, a un espectáculo épico de elaboradas maravillas visuales y movido ritmo. Poco a poco, los hilarantes gags pasan de la risa a la carcajada limpia, homenajeando y ridiculizando los tópicos más célebres de las películas de acción y catástrofes (Twister, Indepence Day, Armaggedon, Dante's Peak...) con notable inteligencia y una elegancia que se mantiene hasta sus preciosos títulos finales. En nuestra memoria quedará para siempre el terrible estreno mundial de una novata chica del tiempo y el necesario cachondeo posterior.

Y muchos se preguntan, ¿Qué la diferencia de una de Pixar? Pues su falta absoluta de pretensiones artísticas y su brillante parecido a lo mejor del cine de los 80. Claro que podía ser aún mejor, no es una película perfecta y tiene momentos de pura emoción yanqui, pero consigue que nos riamos muchísimo de nosotros mismos. Y viendo como anda el panorama, es un gustazo muy sano.

Es una pena que se la pueda menospreciar por su carencia absoluta de seriedad ante un tema social realmente preocupante y por su pésima campaña publicitaria, aunque poco importa, porque Lluvia de albóndigas se dirige a un público más bien infantil que asimilará a la perfección las tajantes premisas de la película. Y con el tiempo, quizá esa generación empezará a mirar todo lo que tiene y cuánto le rodea y entenderá que nada de eso cae del cielo, que el paraíso no existe, y que si lo manufacturamos será siempre pagando una salvajada, a plazos y con asquerosos intereses.

Desde hace más o menos una década, los documentales de naturaleza han sido marginados a las tardes de domingo para inaugurar una deliciosa siesta. Cuando pensamos en ellos, nos viene a la cabeza la serie de National Geographic o los documentales del canal Odisea, a los que acude mucha juventud para acompañar sus sesiones marihuanescas. Pero existe todavía una extraordinaria fracción de los documentales de naturaleza que sobrevive tímidamente al sobresaturado género televisivo: los cinematográficos. Será por su notablemente más caro coste de producción (qué solo es posible afrontar cuándo se tienen realmente muchas ganas) lo que seguramente haya propiciado la creación de documentales cuya función no es únicamente mostrarnos una realidad natural y científica, si no ir más allá de la clasificación latina y adentrarse en los profundos y peligrosos límites de la belleza y la poesía. Usar la evidencia científica y biológica para apoyarse en un ensayo profundo (a veces incluso filosófico) sobre la vida y sus formas, fascinándonos sin remisión ante una realidad que se transforma en magia. Estos documentales son el giro de tuerca del género, una visión casi mística de la sofisticada vida “primitiva” que nos ayuda a entender y amar aquello que nos rodea y que siempre ha estado allí, y no por obligaciones ecologistas, ni por respeto, si no por la sencilla y humilde fascinación que debe atraparnos al contemplar la hermosa y cruda realidad de la vida descontaminada de todo atributo superficial. Cómo dicen muchos, la belleza de lo práctico, de lo que “es” porque no puede ser de otra forma.

Desde hace más o menos una década, los documentales de naturaleza han sido marginados a las tardes de domingo para inaugurar una deliciosa siesta. Cuando pensamos en ellos, nos viene a la cabeza la serie de National Geographic o los documentales del canal Odisea, a los que acude mucha juventud para acompañar sus sesiones marihuanescas. Pero existe todavía una extraordinaria fracción de los documentales de naturaleza que sobrevive tímidamente al sobresaturado género televisivo: los cinematográficos. Será por su notablemente más caro coste de producción (qué solo es posible afrontar cuándo se tienen realmente muchas ganas) lo que seguramente haya propiciado la creación de documentales cuya función no es únicamente mostrarnos una realidad natural y científica, si no ir más allá de la clasificación latina y adentrarse en los profundos y peligrosos límites de la belleza y la poesía. Usar la evidencia científica y biológica para apoyarse en un ensayo profundo (a veces incluso filosófico) sobre la vida y sus formas, fascinándonos sin remisión ante una realidad que se transforma en magia. Estos documentales son el giro de tuerca del género, una visión casi mística de la sofisticada vida “primitiva” que nos ayuda a entender y amar aquello que nos rodea y que siempre ha estado allí, y no por obligaciones ecologistas, ni por respeto, si no por la sencilla y humilde fascinación que debe atraparnos al contemplar la hermosa y cruda realidad de la vida descontaminada de todo atributo superficial. Cómo dicen muchos, la belleza de lo práctico, de lo que “es” porque no puede ser de otra forma.

Deep Blue, Nómadas del viento, El viaje del Emperador o incluso las series de tv Planeta Tierra y Naturaleza Salvaje, son algunos ejemplos extraordinarios de hacer CINE con unos actores y decorados tan perfectos que la mano del hombre no podrá superar jamás. Ninguno de los títulos anteriormente mencionados, sin embargo, alcanza la belleza poética de una pequeña obra de arte filmada en 1996 en manos de una pareja de lúcidos biólogos y cineastas que captaron con sensible paciencia la explosión de vida que se da en una diminuta parcela de campo del pre-Pirineo francés: Microcosmos (le peuple de l’herbe).

Mediante una serie de novedosos y apabullantes procedimientos técnicos (merecidamente galardonados con el Technichal grand prize del festival de Cannes y 5 premios César), Claude Nuridsany y Marie Pérennou filmaron al detalle la vida en “miniatura” absolutamente en todas sus facetas, trasladándola (quizá sin pretenderlo) al terreno filosófico de la esencia de toda vida, incluyendo, naturalmente, la humana. En Microcosmos se nos divide la existencia en capítulos de una sencillez muy agradecida. Vemos el Amor materializado en la cópula entre caracoles, la eterna Lucha en el combate de escarabajos, el Crecimiento en la lenta evolución de la vegetación, la Muerte y el Caos en la catastrófica tormenta de lluvia y viento… ; todo envuelto por una visión realmente cinematográfica de los acontecimientos, utilizando todos los recursos narrativos del cine (guión, luz, sonido, música, planos, enfoque y montaje) perfectamente calculados para ofrecernos un espectáculo épico sin precedentes (y sin trampa).

Microcosmos es un baile continuo, una danza que pasa de la vida a la muerte, de lo vistoso a lo feo, del sexo al asesinato, de lo corriente a lo exótico…, bajo una mirada que lo observa todo con naturalidad y comprensión, que sabe y nos hace saber que la vida es todo eso y más, y que parte de su belleza reside en la diferencia y la variedad. Microcosmos nos demuestra tajantemente que en la sencillez de lo práctico puede residir la más arrebatadora de las bellezas, una magia muy real que cautiva con una premisa que nos llena de necesario optimismo: que la vida, como el amor, se alimenta de sí misma, y que no tiene otra finalidad que perpetuarse de una forma imparable e infinita.

Aquí os dejo una bellísima escena de la película con su banda sonora.

Posted in Fe , Miguel Galvan , Religión , Tortura

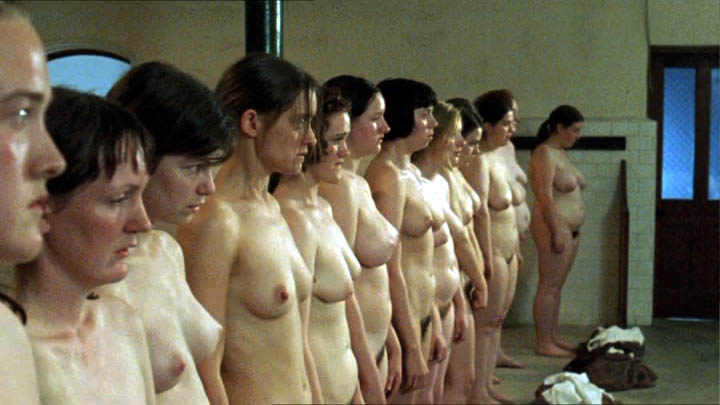

“En la Magdalena tenemos una filosofía muy sencilla. A través de la oración, la limpieza y el trabajo, las que han caído pueden volver a Jesucristo nuestro Salvador. […] En nuestra lavandería no sólo hay ropas y sábanas, sino los medios necesarios para limpiar vuestras almas y para borrar todos los pecados que habéis cometido. Aquí os redimiréis, y con la ayuda de Dios os salvareis del fuego eterno… El desayuno es a las 6, se reza a las 6 y media, el trabajo empieza a las 7.” Con estas palabras, se introduce en “Las hermanas de la Magdalena” el personaje de la madre superiora, uno de los villanos (y con todo lo que su personaje representa) más logrados del cine contemporáneo. Escrita y dirigida por el actor inglés Peter Mullan, la película narra la historia real de cuatro muchachas que, en los años 50, fueron marginadas por sus familias e internadas en uno de los cientos de reformatorios cristianos en los que, mediante la esclavitud y la tortura física y psicológica, se las pretendía conducir hacia la salvación espiritual.

“En la Magdalena tenemos una filosofía muy sencilla. A través de la oración, la limpieza y el trabajo, las que han caído pueden volver a Jesucristo nuestro Salvador. […] En nuestra lavandería no sólo hay ropas y sábanas, sino los medios necesarios para limpiar vuestras almas y para borrar todos los pecados que habéis cometido. Aquí os redimiréis, y con la ayuda de Dios os salvareis del fuego eterno… El desayuno es a las 6, se reza a las 6 y media, el trabajo empieza a las 7.” Con estas palabras, se introduce en “Las hermanas de la Magdalena” el personaje de la madre superiora, uno de los villanos (y con todo lo que su personaje representa) más logrados del cine contemporáneo. Escrita y dirigida por el actor inglés Peter Mullan, la película narra la historia real de cuatro muchachas que, en los años 50, fueron marginadas por sus familias e internadas en uno de los cientos de reformatorios cristianos en los que, mediante la esclavitud y la tortura física y psicológica, se las pretendía conducir hacia la salvación espiritual.

Con “Las hermanas de la Magdalena” nos sumergimos hasta el fondo y abismo de una pequeña autocracia religiosa establecida en una isla atemporal en forma de convento. En ella, y conducidos por 4 chicas cualquiera que representan a todas, vivimos el horror y la decadencia a las que las muchachas son rebajadas con peligrosos fines lucrativos, silenciados durante décadas y tolerados por la población. Las lavanderías en las que eran esclavizadas las muchachas, y dónde la tortura y el aislamiento eran justificados, generaban una grandísima cantidad de beneficios, y estaban protegidas legalmente por ser obra de Dios y bajo el amparo de la Santa Iglesia.

Se trata, por tanto, de una película de profundísimo contenido crítico, que no pretende únicamente denunciar la exageración perversa de la Iglesia, sino también un machismo venenoso contagiado a las mismas mujeres. Porque el mundo que juzga a las chicas que han tenido un bebé sin estar casadas, o que han tenido una relación sexual pecaminosa, o porque sencillamente tienen una personalidad dada a la seducción, es un mundo de hombres, y el mundo de mujeres (en este caso de monjas) al que son marginadas se trata de una mera continuación de esa misma tierra machista a la que tampoco pueden escapar. Las Magdalenas están condenadas, tanto dentro como fuera, y eso es precisamente lo que Peter Mullan nos demuestra con este terrorífico cuento de perversión y horror psicológico. Por suerte, Mullan se transforma en un profesor con el don del cine, y nos ofrece una auténtica lección de historia con necesarias pretensiones de crítica y homenaje moral. Y, a su vez, un producto cinematográfico arrolladoramente entretenido y fascinante, tan perturbador como austero, sin tender jamás al sentimentalismo forzado ni a las concesiones fílmicas. La historia de las hermanas de la Magdalena se nos cuenta con muchísima inteligencia, ferocidad y lucidez, amparada por un guión meticuloso en sus diálogos y situaciones, una puesta en escena efectiva y muy sugestiva, y por un reparto magnífico de actores. Cabe destacar el terrorífico personaje de la madre superiora (interpretada por una maravillosa Geraldin McEwan), que ejemplifica a la perfección la enajenación mental de algunos líderes religiosos que destruyen y diezman a las personas por su propia ignorancia y su fe hipócrita y exagerada.

El escándalo mediático provocado por “Las hermanas de la Magdalena”, que ganó el León Oro del Festival de Venecia, abrió una fuerte brecha de debate en relación a lo crímenes contra la humanidad perpetrados por la Iglesia y en nombre de Dios, facilitando, a su vez, que más de 30.000 mujeres retenidas en el pasado, se atrevieran a denunciar y declarar los abusos y vejaciones que sufrieron en los conventos de la Santa Magdalena repartidos por toda Gran Bretaña e Irlanda. La Iglesia llegó incluso a pedir perdón oficialmente por las miles de vidas y familias destruidas en estos internados cristianos, el último de ellos cerrado en el año incomprensiblemente actual 1996. En nombre de Dios o de Carmen de Mairena puede hacerse cualquier cosa. Y se hace.

Aquí os dejo una escena de la película que he extraído del dvd.

Posted in Bette Davis , Locura , Miguel Galvan , Terror

Tras el éxito de público y crítica de la soberbia ¿Qué fue de baby Jane?, el director Robert Aldrich y la inmortal Bette Davis hicieron dueto nuevamente para dar forma a otra esperpéntica historia de misterio con una protagonista sumida en la más absoluta demencia. En los años 20, se celebra una gran fiesta en una de las grandes mansiones de la zona sureña de EEUU. La dulce y adolescente Charlotte, cuyo padre se ha enterado del affair de su hija con un hombre casado, encuentra a su amante decapitado y sin la mano derecha. Décadas después, Charlotte es una anciana demente, sola y marginada en su mansión por una sociedad que la ha acusó siempre por el terrible asesinato. Enamorada de su difunto amante y trastornada por unos acontecimientos demasiado siniestros para una niña, la llegada a su casa de su misteriosa prima reavivará en Charlotte los horrores del pasado y la enfrentarán cruelmente a una verdad escalofriante.

Tras el éxito de público y crítica de la soberbia ¿Qué fue de baby Jane?, el director Robert Aldrich y la inmortal Bette Davis hicieron dueto nuevamente para dar forma a otra esperpéntica historia de misterio con una protagonista sumida en la más absoluta demencia. En los años 20, se celebra una gran fiesta en una de las grandes mansiones de la zona sureña de EEUU. La dulce y adolescente Charlotte, cuyo padre se ha enterado del affair de su hija con un hombre casado, encuentra a su amante decapitado y sin la mano derecha. Décadas después, Charlotte es una anciana demente, sola y marginada en su mansión por una sociedad que la ha acusó siempre por el terrible asesinato. Enamorada de su difunto amante y trastornada por unos acontecimientos demasiado siniestros para una niña, la llegada a su casa de su misteriosa prima reavivará en Charlotte los horrores del pasado y la enfrentarán cruelmente a una verdad escalofriante.Con Canción de cuna para un cadáver (Hush Hush… sweet Charlotte), Aldrich y Davis culminaron su díptico sobre el esperpento y la locura, una joya bizárrica y exótica que no dejó (ni deja) indiferente a nadie. Si ¿Qué fue de Baby Jane? exploraba el lado más grotesco y cruel de la locura, Canción de cuna para un cadáver ahonda en su parte más dramática. Obsesionado con el Peter Panismo y la degradación visual de Bette Davis, Robert Aldrich nos presenta a una Charlotte aún anclada en la edad en la que se produjo el crimen y el eterno shock que sufrió su cerebro. Una niñita mimada de 70 años atormentada constantemente por el pasado sin posibilidad alguna de madurar ni afrontar. Odiada por todos, torturada y utilizada. Su único contacto con el ser humano es du fiel criada, en cuya extravagante y excesiva personalidad vemos reflejados los años de aislamiento con su loca ama, en una gran mansión que decae y se pudre por momentos.

Canción de cuna para un cadáver, consciente de su propia monstruosidad, fluctúa constantemente entre el terror, el drama y la comedia del humor más negro posible, sin llegar a ser ninguno de esos tres géneros. Aunque la fusión entre ellos resulta escalofriante, pues ese caos de enfoque cinematográfico aumenta en el espectador su empatía hacia la esquizofrenia de Charlotte, que es incapaz de saber qué está ocurriendo a su alrededor, hecho que se potencia con unos giros de guión alucinantes e inesperados que terminarán por confundirnos. Hay que destacar su maravilloso ambiente expresionista, que reparte sombras y luz ultra contrastada con una lucidez aterradora; técnica que se llevará al extremo para mostrarnos la mansión de Charlotte como un burbuja temporal muy siniestra y sumergida en el pasado, fiel reflejo de su misma propietaria.

La interpretación de Bette Davis es extrema y poderosa, grotesca cómo exigía su personaje. Tanto, que nos hace dudar (cómo en ¿Qué fue de Baby Janes?) de si la actriz no estaba realmente como una chota. A su lado tenemos una de las decisiones de casting más lúcidas de la historia, Olivia de Havilland (marcada para siempre como la eterna mujer buena y generosa de Lo que el viento se llevó) que interpreta con una fuerza insólita el papel de suma villana. Un cínico y burlesco Joseph Cotten y una colosal Agnes Moorehead como la fiel criada (ganadora del Globo de Oro por ésta película), completan un reparto magnífico y sobrecogedor.

Canción de cuna para un cadáver quedará entre los paradigmas cinematográficos de una forma de hacer cine que ya ha desaparecido y que merece la pena recordar alguna vez.

Aquí os dejo un pequeño fragmento de la película, la sarta de bofetadas más maravillosa que hayamos podido ver.

Posted in Cine , Historia , Michael Collins , Miguel Galvan , Vida

Michael Collins no podía iniciarse de otra manera: con el final de una batalla perdida. Otro intento fallido del hijo para liberarse de su padrastro. La ambiciosa película de Neil Jordan trata y reflexiona sobre la figura del líder político irlandés Michael Collins (interpretado magistralmente por Liam Neeson) y de su revolución a principios del siglo XX. Collins, cómo otros muchos, dejaron el estancado IRA por su incompetencia y se lanzaron a una serie de acciones de shock y presión hostil contra el gobierno inglés, iniciando una guerra que destrozaría Dublín y dejaría miles de muertos, además de conseguir la liberación parcial de Irlanda. Michael Collins es la historia de un hombre, pero también de una sociedad agónica.

Michael Collins no podía iniciarse de otra manera: con el final de una batalla perdida. Otro intento fallido del hijo para liberarse de su padrastro. La ambiciosa película de Neil Jordan trata y reflexiona sobre la figura del líder político irlandés Michael Collins (interpretado magistralmente por Liam Neeson) y de su revolución a principios del siglo XX. Collins, cómo otros muchos, dejaron el estancado IRA por su incompetencia y se lanzaron a una serie de acciones de shock y presión hostil contra el gobierno inglés, iniciando una guerra que destrozaría Dublín y dejaría miles de muertos, además de conseguir la liberación parcial de Irlanda. Michael Collins es la historia de un hombre, pero también de una sociedad agónica.

El Imperialismo inglés, que sometió, como el español, a medio mundo, se muestra en la película como un personaje más, con la desesperación cruel de unos padres con el miedo (después de que la mayoría de sus hijos volaran del nido violentamente) de que sus últimos retoños adoptados hayan decidido abandonarlos y se inicien en un proceso justo de liberación. Es prácticamente imposible narrar el transcurso de la independencia irlandesa siendo imparciales con Inglaterra, que masacró y gobernó bajo extirpación y tortura con el mismo entusiasmo que en su edad dorada. Aún así, Neil Jordan aborda el tema político de manera muy franca, con la meticulosidad de un casto historiador. Pero afortunadamente, Jordan es condenadamente humano, e impregna todas sus películas de una sensibilidad existencial de gran virtuosismo. Ninguno de los personajes es plano ni actúa como tal. Michael Collins, el “héroe” imperfecto con graves problemas de ego y disciplina, el amigo vengativo cegado por el dolor, el maestro padre enemigo que prostituye su humanidad en pos del triunfo político sin concesiones (y que resulta evidente en sus desgarradas lágrimas finales), el amigo inglés de la revolución que teme al castigo de su propia patria, los inocentes soldados prematuros de la libertad, niños dispuestos a ser ángeles del apocalipsis… todos y cada uno de los personajes se nos agarran al alma como lo que son: humanos desesperados que actúan humanamente, que aman, que odian y que temen. Michael Collins es una colosal lección de historia, y también de humanidad; un inteligente alegato a la MEMORIA histórica.

Dejando a un lado el precioso y comprensivo discurso de la película, no puedo dejar de mencionar su innegable poderío épico y un nivel de calidad audiovisual que roza la perfección. Michael Collins es entretenida y grandilocuente, en el mejor sentido de la palabra, y eso se atribuye a una excelente labor de dirección y producción. La dirección de fotografía, la banda sonora y los decorados resultan sublimes a nuestros ojos y oídos, adquiriendo, en su conjunto, la calificación merecida de Arte. Su visión del pasado no es meramente descriptiva e histórica, hay algo más, hay una sensación inherente que nos acompaña durante toda la película, una mezcla entre la exquisitez formal y la más terrible decadencia; nos transporta, literalmente, a otro mundo. Personalmente, jamás olvidaré la deprimente y acertada paleta cromática de la película (grises, azules y esmeralda) ni su virtuosa música.

Al mismo tiempo que Irlanda se libera paulatinamente, sus protagonistas caen con la misma lenta progresión en la amargura y el dolor. Los ideales y la “libertad” son imprescindibles, pero también hay otra verdad que Jordan quiere y necesita mostrarnos: que la guerra, fraguada por el motivo que sea, termina destruyendo lo que esencialmente somos y extrae de nosotros lo más vil y cruel. La pregunta que todo espectador de Michael Collins creo que ha de hacerse es ¿Vale la pena? Cualquier respuesta es legítima.

Aquí os dejo los 5 primeros minutos de la película, la batalla inicial. Atención a la banda sonora.

“Pecar de silencio cuando deberíamos protestar hace cobardes a todos los hombres “, dice una cita de Ella Wheeler Wilcox al empezar la película. Con esta premisa se nos deja bien clara la perspectiva con la que Oliver Stone abordará uno de los actos criminales más importantes y ultrajantes de la historia de Occidente: el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Stone, que también produce y firma el poderoso guión, ya sufrió una terrible presión al iniciar el proyecto en 1990, hecho que queda plasmado claramente en el subversivo y desgarrador grito de ira que lanzó al mundo con su película. JFK nos narra meticulosamente la investigación “no oficial” del asesinato del presidente norteamericano, que se realizó varios años después de su muerte por el fiscal de Nueva Orleans Jim Garrison ysu equipo. Es la historia de un complot, de uno de los montajes más perfectos y desvergonzados que se hayan perpetrado jamás.

“Pecar de silencio cuando deberíamos protestar hace cobardes a todos los hombres “, dice una cita de Ella Wheeler Wilcox al empezar la película. Con esta premisa se nos deja bien clara la perspectiva con la que Oliver Stone abordará uno de los actos criminales más importantes y ultrajantes de la historia de Occidente: el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Stone, que también produce y firma el poderoso guión, ya sufrió una terrible presión al iniciar el proyecto en 1990, hecho que queda plasmado claramente en el subversivo y desgarrador grito de ira que lanzó al mundo con su película. JFK nos narra meticulosamente la investigación “no oficial” del asesinato del presidente norteamericano, que se realizó varios años después de su muerte por el fiscal de Nueva Orleans Jim Garrison ysu equipo. Es la historia de un complot, de uno de los montajes más perfectos y desvergonzados que se hayan perpetrado jamás.

Mediante un pulso narrativo brillante, JFK alimenta progresivamente en el espectador una terrible y necesaria sensación de duda y desconcierto de la efectividad de la democracia y la ya más que obvia opacidad de los gobiernos líderes. Tanto el fiscal Garrison como Oliver Stone demostraron con claridad (y sin mucho éxito) la verdad del quién, el cómo y el porqué del asesinato de Kennedy, aunque como bien dice el personaje interpretado por Donald Sutherland en la película “el quién y el cómo solo son entretenimiento para el público, pero lo que sí realmente es un escándalo que puede destruir el gobierno de nuestro país es el porqué, y eso es lo que debería saber la gente”. No puedo adelantaros nada, para eso es mejor ver la película y sumergirse en días y días de lóbrega e intensa reflexión y con algo de cabreo, porque, la verdad, es una película muy triste.

Lo más destacable de JFK es la extrema seriedad con la que se aborda la explosiva trama sin recurrir jamás a la obsesión ni la paranoia, tal y como fue la misma investigación de Garrison que tardó más de 5 años en conseguir pruebas suficientes para reabrir el caso Kennedy y llevarlo a los tribunales, en los que el fiscal se atrevió incluso a denunciar a la CIA y a los presidentes Nixon y Johnson como responsables del asesinato y de acusar a la Comisión Warren (que investigó el crimen) de realizar un montaje basado en mentiras, intereses y fascismo puro y duro. En resumen, con palabras del mismo Garrison: “ha sido un golpe de estado”. Y como dice el título de este artículo, el arte del montaje, éste no solo radica en el complot en sí mismo, sino también en el soberbio trabajo que realizaron Pietro Scalia y Joe Hutshing, los artistas responsables de un montaje con sello propio, con carisma, y de gran parte de la arrolladora estética que tiene la película. Scalia y Hutshing dan a la trama una grandísima agilidad, haciéndola extremadamente entretenida, pero también podemos percibir algo más, algo que incluso el espectador poco habituado puede notar y averiguar, una tensión oculta que crispa el espíritu y excita, un corta y pega de planos y escenas que van aumentando la presión arterial y que lucha salvajemente contra el nervio del público; ya lo podemos percibir como un anticipo resumido en el magistral prologo inicial que abre JFK (que podéis ver más abajo), mezcolanza de imágenes de archivo e imágenes ficcionadas con un montaje realmente aplastante. Un crítico dijo: “nunca en los años noventa un Oscar fue tan merecido como el Oscar al mejor montaje de J.F.K.” Y buena razón tenía.

Y como dice el título de este artículo, el arte del montaje, éste no solo radica en el complot en sí mismo, sino también en el soberbio trabajo que realizaron Pietro Scalia y Joe Hutshing, los artistas responsables de un montaje con sello propio, con carisma, y de gran parte de la arrolladora estética que tiene la película. Scalia y Hutshing dan a la trama una grandísima agilidad, haciéndola extremadamente entretenida, pero también podemos percibir algo más, algo que incluso el espectador poco habituado puede notar y averiguar, una tensión oculta que crispa el espíritu y excita, un corta y pega de planos y escenas que van aumentando la presión arterial y que lucha salvajemente contra el nervio del público; ya lo podemos percibir como un anticipo resumido en el magistral prologo inicial que abre JFK (que podéis ver más abajo), mezcolanza de imágenes de archivo e imágenes ficcionadas con un montaje realmente aplastante. Un crítico dijo: “nunca en los años noventa un Oscar fue tan merecido como el Oscar al mejor montaje de J.F.K.” Y buena razón tenía.

Invito a todo ser humano a enriquecerse con las dudas y el ejercicio reflexivo que provoca esta película, y con los atributos artísticos y técnicos que nos hacen entender qué es lo que hace que el cine sea cine. JFK quizá sea la película más oscura y polémica que hadado nunca el cine norteamericano, con un discurso que debería interesar a los ciudadanos de todos los países porque, en esencia, no habla solamente del asesinato del izquierdista Kennedy, sino que también nos muestra las grietas de un sistema político en el que cuando algo no interesa económicamente, se arregla mediante un ajuste moralmente algo cuestionable. Asesinar a un presidente elegido democráticamente no es un mero crimen humano, es la semilla que engendra una duda muy seria. Y admitámoslo, las siglas JFK siguen siendo un tabú hoy en día, unas letras que siguen perturbando y que demuestran que Kennedy no es todavía un ideal dormido. Pero tampoco quisiera ponerme paranoico…

+copia+3.jpg)